Keterangan Gambar : Meja seorang buzzer, terhampar lusinan kartu ponsel dan tujuh ponsel / Wijayanto

Ditulis oleh Wijayanto & Ward Berenschot

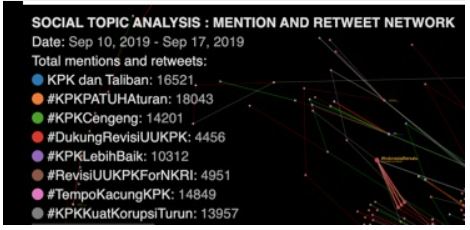

Di penghujung tahun 2019, saat pemerintah Indonesia berusaha memangkas kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mahasiswa bergegas turun ke jalan. Banyak warga marah dengan upaya terang-terangan untuk melemahkan kemampuan KPK menyeret politisi korup ke penjara. Meski begitu, hanya berselang beberapa hari kemudian, debat di media sosial tiba-tiba berkisar pada satu topik yang mengherankan: ‘KPK dan Taliban’. Tulisan-tulisan yang beredar mengenai topik ini menyebutkan bahwa KPK harus dikendalikan karena telah menjadi sarang Muslim radikal. Walau tuduhan ini sangat tak masuk akal, tagar ini menjadi trending topic di Twitter dan media arus utama pun seperti merasa perlu menuliskan cerita ini. Kampanye daring yang menuduh KPK sebagai ‘Taliban’ membantu menyetir opini publik ke haluan yang menguntungkan pemerintah.

Kampanye media sosial yang strategis dan terorkestrasi semacam ini sudah semakin lumrah. Media sosial (Facebook, Instagram, dan terutama Twitter) digunakan untuk memengaruhi opini publik di beragam isu—dari kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19, hingga Omnibus Law Cipta Kerja, pengorganisasian pilkada, dan kudeta Partai Demokrat. Dalam artikel ini kami menyarikan hasil penelitian kami mendokumentasikan kampanye-kampanye media sosial tersebut serta mewawancarai 78 orang ‘buzzer’ untuk membahas cara pengorganisasian dan pendanaan kampanye semacam itu. Kampanye-kampanye ini dilakukan oleh jaringan-jaringan fleksibel yang bersifat temporer dari beragam pasukan bayaran daring yang disiapkan dan dibiayai oleh elite politik dan ekonomi.

Pasukan siber

Seiring dengan makin sadarnya kekuatan-kekuatan politik di Indonesia akan kekuatan media sosial, lahirlah sebuah industri pemengaruh daring yang menyediakan mata pencahariaan bagi banyak orang. Manipulasi opini publik daring ini dilakukan oleh beragam tim yang terdiri dari individu-individu yang saling bekerja sama, yang kami sebut sebagai ‘pasukan siber’: yaitu suatu jaringan yang bersifat cair yang terdiri dari pendengung (buzzers), pesohor (influencer), koordinator, dan pembuat konten yang bekerja sama untuk memengaruhi opini publik di media sosial. Mereka melakukannya dengan menyebarkan dan menaikkan narasi dan interpretasi terkait isu politik melalui Twitter, Facebook, atau Instagram. Berbeda dari beragam laporan mengenai ‘click farm’ dan ‘perusahaan marketing digital’ di negara lain, di Indonesia pasukan siber ini cenderung merupakan kolaborasi yang relative fleksibel dan tak terorganisasi. Umumnya mereka dikumpulkan bersama hanya secara temporer untuk bekerja di kampanye tertentu. Sifat cair dan temporer dari kolaborasi ini menyerupai ciri pengorganisasian kampanye pemilu (disebut “tim sukses”) di Indonesia. Sangat mungkin pasukan siber ini pertama kali muncul sebagai sempalan dari kampanye pemilu dan perlahan berevolusi untuk menjangkau isu-isu di luar periode kampanye.

Orang-orang yang terlibat dalam manipulasi opini publik semacam ini sebagian besar merupakan lelaki muda berpendidikan. Dari 78 ‘pasukan siber’ yang kami wawancara, hanya delapan yang perempuan (sembilan persen). Hampir semuanya berusia di bawah 45 tahun, dan dari jumlah tersebut, 39 persen ada di rentang usia 26 hingga 35 tahun. Mereka juga sebagian besar berpendidikan tinggi (setidaknya 65 persen di antaranya memiliki gelar sarjana), yang mungkin merefleksikan kecakapan komputer pada taraf tertentu dan kreativitas yang dibutuhkan dalam lingkup pekerjaan ini.

Jenjang terendah dalam pasukan siber ini terdiri dari buzzer (pendengung), istilah Indonesia untuk menyebut serdadu yang relatif anonim dalam kampanye daring. Tugas mereka menyebarkan seluas-luasnya konten yang diberikan pada mereka. Kadang mereka mengunggah konten, kadang pula mereka me-retweet (atau membalas) cuitan dari seorang influencer (pesohor). Buzzer juga terlibat dalam menyerang atau ‘trolling’ pengguna lain, untuk menghalangi niat orang menyuarakan pendapat yang bertentangan dengan tujuan klien mereka. Untuk tujuan ini, seorang buzzer umumnya mengelola sepuluh hingga tiga ratus akun Twitter, semuanya akun ‘palsu’ anonim. Supaya bisa ‘berternak akun’ sebanyak itu, buzzer butuh banyak ponsel dan nomor ponsel. Di beberapa wawancara, kami dapat melihat tumpukan kartu ponsel tersebar berserakan. Semakin banyak akun yang mereka miliki, semakin banyak pula uang yang mereka bisa hasilkan: begitu buzzer sudah ‘berternak’ akun dalam jumlah besar dengan cukup banyak pengikut (follower) , mereka bisa dengan mudah menjual jasa mereka pada calon klien.

Buzzer menggunakan akun-akun ini secara terkoordinasi. Umumnya mereka punya satu akun utama, disebut ‘akun jendral’, untuk mengunggah konten di Twitter atau Instagram. Setelah itu mereka menggunakan banyak serdadu atau ‘akun prajurit’ untuk me-retweet unggahan tersebut, kadang secara semi-otomatis dengan aplikasi seperti TweetDeck. Penyebarluasan terotomatisasi yang terhubung dengan bot media sosial (akun ‘robot’ palsu) semacam ini memungkinkan peredaran unggahan dan tagar yang membantu menaikkan trending topic di Twitter.

Kelompok kedua adalah pembuat konten. Mereka menyiapkan materi, meme, dan tagar yang disebarluaskan buzzer. Menggunakan pengetahuan dan intuisi mereka tentang politik dan pembentukan opini publik, mereka dapat memprakirakan jenis unggahan seperti apa akan berhasil viral. Pembuat konten berusaha untuk memengaruhi debat publik dengan menyajikan interpretasi mereka dari satu kejadian yang bukan cuma menarik, tapi juga selaras dengan kepentingan politik klien mereka. Biasanya ini berarti narasinya memikat, lucu, dan mudah dipahami. Misalnya, tagar #KPKTaliban sangat mudah menyambung wacana dan ketakutan terus-menerus akan adanya terorisme agama. Yang lebih baru, meme tentang ‘karma’ mantan presiden dan pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi cara yang lucu untuk melegitimasi ikut campurnya sebagain orang dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan ketua umum partai oposisi ini. Interpretasi-interpretasi semacam ini biasanya sengaja salah tafsir atau bohong. Contohnya, tak ada bukti apa pun yang menunjukkan bahwa anggota KPK sungguhan menganut ekstremisme Islam.

Informan kami secara terbuka mengakui bahwa kadang mereka menyebarkan kebohongan. Salah satu pembuat konten, yang mengerjakan kampanye untuk mendiskreditkan ketua pelaksana Partai Demokrat, Agus Yudhoyono (AHY), mengatakan, ‘Kita mainkan jauh sebelum KLB, kita panaskan dulu suasananya.’ Dia bercerita bahwa mereka juga menggunakan doxing, menyebarkan cerita tentang ‘cinta terlarang AHY’, yang mereka luncurkan bersamaan dengan berita tetang perselingkuhan artis Nisa Sabyan. Informan lain menyimpulkan pragmatismenya dalam menyebarkan informasi keliru semacam itu: “Gua nggak terlalu ngikutin kata hati. Yang penting lo bayar gua, gua kerjain, gitu. Karena memang tujuan kita uang.”

Lapisan ketiga pasukan siber terdiri dari koordinator. Mereka merekrut buzzer dan mengatur kegiatannya. Mereka membagikan konten yang disediakan pembuat konten, dan menentukan waktu dan frekuensi pengunggahannya bagi para buzzer. Waktu sangat penting: orkestrasi buzzer yang menggunakan satu tagar yang sama bisa menaikkannya ke trending topic di Twitter—semakin memviralkan penyebarannya. Koordinator juga berhubungan dengan ‘klien’ yang mendanai kegiatan pasukan siber, dan mereka bertanggung jawab atas keseluruhan strategi sembari mendiskusikan rancangan narasi dan meme dengan pembuat konten.

‘KPK dan Taliban’ sebagai topik cuitan paling populer mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi / Drone Emprit Academic

Kelompok keempat terdiri dari para pesohor. Mereka adalah orang-orang yang cukup tenar dan punya jumlah pengikut yang besar, seperti artis, tokoh masyarakat, atau tokoh politik, yang menggunakan akun media sosial pribadi mereka untuk berbagi pandangan politik. Beberapa contoh pesohor yang dikenal publik secara luas karena nama besar dan keaktifan daring mereka misalnya: Denny Siregar (1.1 juta pengikut), Eko Kuntadhi (149.000), atau Rudi Valinka (353.000) bisa menghimpun pengikut dalam jumlah besar dan, dengan demikian, pengaruh yang patut diperhitungkan. Kami menganggap pesohor media sosial tingkat atas ini sebagai bagian dari jaringan pasukan siber karena kami menemukan indikasi (namun bukan nama-nama yang tersebut di atas) bahwa beberapa pesohor berkomunikasi dengan koordinator pasukan siber dan juga menerima imbalan dari mengunggah konten atau mendukung pendapat tertentu. Seorang pesohor yang kami wawancara mengaku menerima pembayaran dari unggahannya. Beberapa koordinator juga bercerita bahwa membayar pesohor adalah bagian dari kampanye daring mereka.

Sebagian pendengung dan pesohor tersebut memang ada yang bekerja karena pertimbangan idealisme dan sepenuhnya berdasarkan kerelawanan. Namun di saat bersamaan, kami menemukan bahwa industri manipulasi opini publik daring yang sedang berkembang ini juga bisa menghasilkan pendapatan cukup besar. Pendengung umumnya dibayar per akun media sosial. Misalnya, kami mewawancarai pendengung yang dibayar sejumlah Rp.50.000 hingga Rp.100.000 per akun. Karena dia memiliki 35 akun, dia bisa menghasilkan dua hingga tiga juta rupiah per bulan. Kadang pendengung dan khususnya pembuat konten dibayar per proyek, rata-ratanya berkisar Rp.4 juta per proyek per bulan. Koordinator bisa menghasilkan jauh lebih banyak. Seorang koordinator menjelaskan bahwa dia dibayar berdasarkan jumlah akun yang dia kelola (termasuk akun milik pendengung dalam timnya). Dia dibayar Rp.200.000 per akun. Jika dia memiliki 65 akun, artinya dia mendapat Rp.13 juta per bulan.

Kegiatan media sosial pesohor bisa sangat menguntungkan. Contohnya, kami mewawancarai pesohor yang menerima Rp.20 juta untuk mendukung seorang kandidat presiden di masa pemilu. Dengan mengambil beragam isu, pesohor bisa menghasilkan uang yang cukup besar. Hebatnya, bahkan kami juga menjumpai dua pesohor yang mengaku diganjar posisi komisaris bergaji besar di perusahaan milik negara sebagai imbalan atas dukungan mereka di kampanye pilkada.

Pendanaan pasukan siber

Dari mana uang ini berasal? Siapa yang menandai pasukan siber dan apa alasannya? Urusan pendanaan ini adalah perkara gelap gulita rahasia yang umumnya tetap tersembunyi di ranah gosip. Namun wawancara kami dengan, utamanya, para koordinator—banyak dari mereka berhubungan dengan pemodal—mengindikasikan pendanaannya berasal dari sangat beragam kelompok elite politik dan ekonomi. Sumber paling penting pertama berasal dari pemerintah Indonesia. Di tengah kontroversi kebijakan New Normal—tanggapan Jokowi terhadap pandemi Covid-19—beberapa pejabat pemerintahan menggunakan ‘dana sosialisasi’ untuk mendanai kegiatan buzzer yang signifikan dalam mempromosikan dan membela kebijakan pemerintahan pusat tersebut. Seorang buzzer menyebutkan bahwa dia dibayar seseorang yang dekat dengan Erick Thohir, Menteri BUMN sekaligus sosok yang bertanggung jawab dalam koordinasi penanganan krisis Covid-19 oleh pemerintah. Buzzer lain menyebutkan, atas kerjanya mempromosikan Omnibus Law Cipta Kerja, dia dibayar orang yang dekat dengan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di kabinet Jokowi.

Kalangan pemodal kedua adalah politisi secara individual. Aktor politik kerap menggunakan buzzer di saat (dan setelah) kampanye pemilihan—baik di tingkat nasional maupun daerah—untuk menggenjot popularitas dan keberadaan daring mereka. Seorang buzzer mengaku dia dibayar politisi untuk membesarkan namanya. Politisi ini masuk ke bursa penunjukkan kabinet, dan merasa perlu untuk memiliki akun Twitter yang aktif dengan banyak pengikut, serta rutinnya tanggapan di unggahannya akan membuatnya terlihat populer. Sang buzzer mendapat tiga juta sebulan untuk mengomentari dan me-retweet unggahan akun Twitter politikus ini. Terkadang, tampaknya sekelompok politisi (biasanya dari partai yang sama) berkolaborasi untuk melakukan kampanye daring tertentu. Contohnya, seorang pendengung berpengalaman menyebutkan bahwa seorang perantara yang menurutnya dekat dengan politisi PDIP memesannya untuk mengkoordinasi kampanye yang membantu Moeldoko terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

Ketiga, elite ekonomi juga menggelontorkan uang untuk propaganda media sosial. Pendanaan ini sepertinya terutama berupa mendanai kampanye dari para politisi. Misalnya, seorang koordinator tim kampanye digital di masa Pilpres 2019 menyebutkan bahwa dia rutin menerima bantuan finansial dari pengusaha. Tampaknya kontribusi tersebut membantu pengusaha untuk menjilat elite penguasa, sehingga memuluskan akses mereka ke izin bisnis atau kontrak pemerintahan.

Pasukan siber dan kesetaraan politik

Walau sumber pendanaannya masih agak buram, ada satu hal yang jelas: pesanan kampanye pasukan siber hanya terjangkau bagi segelintir kalangan berkelimpahan dan berkuasa dari masyarakat Indonesia. Inilah yang membuat fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Manipulasi opini publik semacam ini bukan hanya tidak etis—lantaran menghambat debat publik dengan menyebarkan kesalahan tafsir dan bahkan kebohongan—tapi juga tidak demokratis. Tim besar pasukan siber bayaran ini adalah alat yang ampuh bagi elite ekonomi dan politik Indonesia untuk membela kepentingan mereka. Manipulasi opini publik mereka memungkinkan para elit untuk mendorong hukum dan kebijakan yang tak melayani kepentingan orang Indonesia kebanyakan. Dengan demikian, pasukan siber memperdalam ketimpangan politik yang sudah cukup besar yang menjadi ciri demokrasi Indonesia. Penggunaan media sosial yang strategis dan terorkestrasi membantu elite ekonomi dan politik Indonesia untuk terus semakin menyuburkan dominasi mereka.

Penulis :

Wijayanto adalah direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES dan dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro. Ward Berenschot adalah profesor antropologi perbandingan politik di Universitas Amsterdam dan peneliti senior di KITLV Leiden; dia adalah penulis (bersama dengan Edward Aspinall) Democracy for Sale: Clientelism, Elections and the State in Indonesia.

Sumber : www.insideindonesia.org

0 Komentar